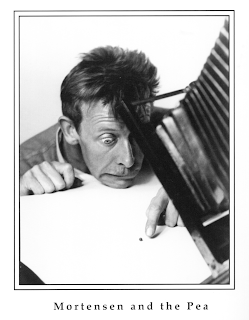

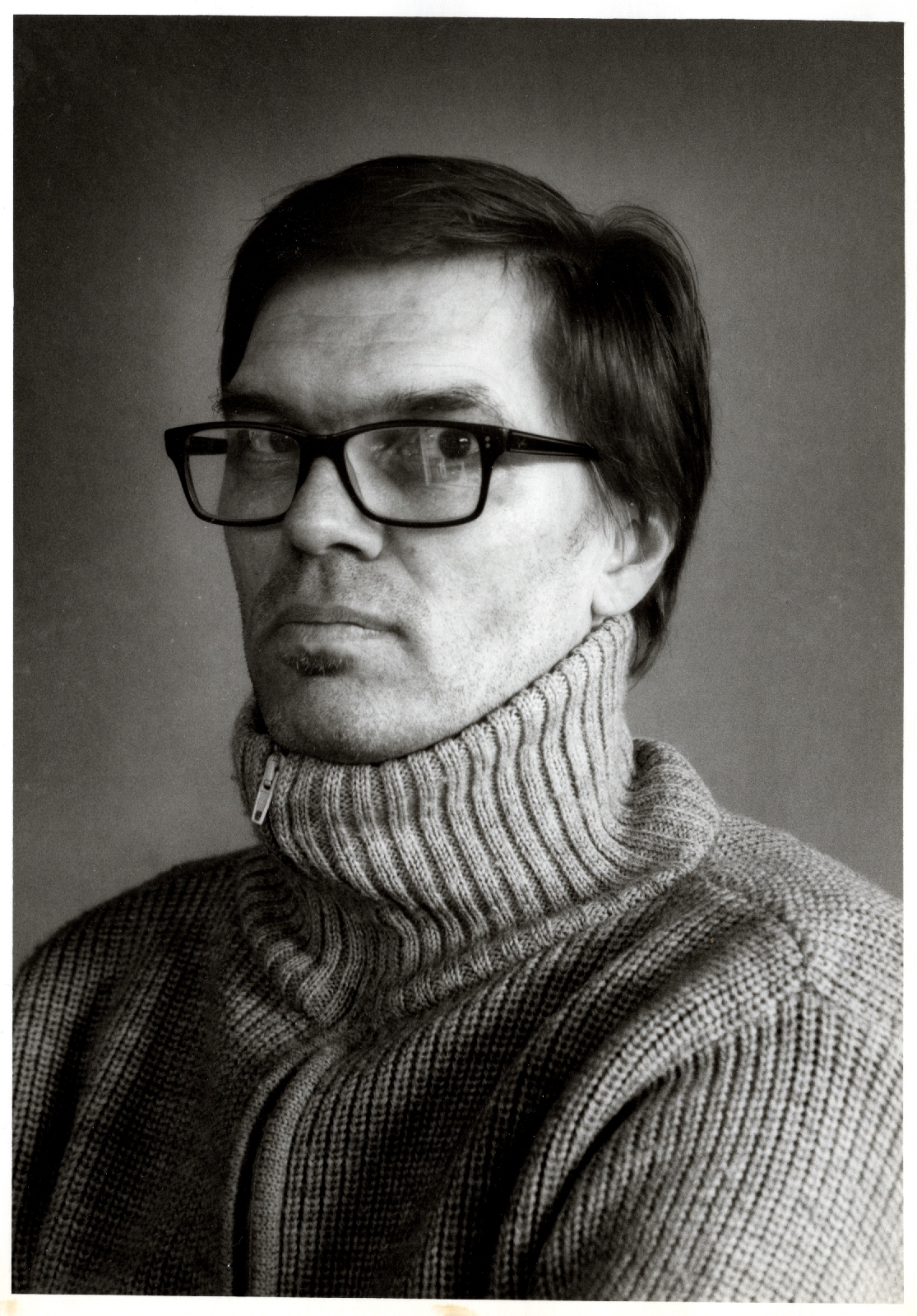

William T. Mortensen - "Belichte auf die Lichter, entwickle auf die Schatten"

| |||||||||

| From Robert Balcomb's book "Me and Mortensen" |

|

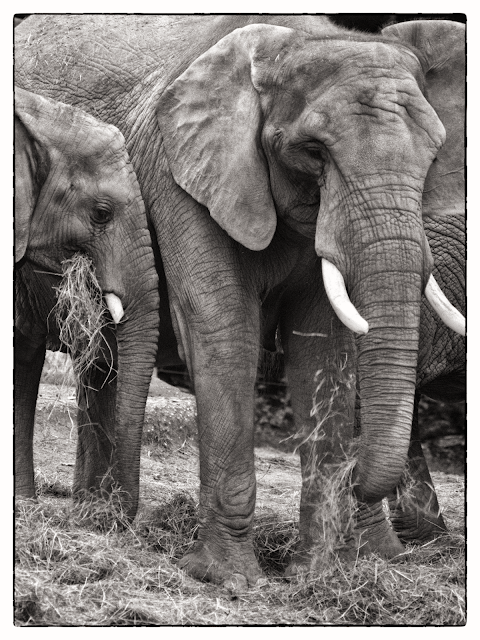

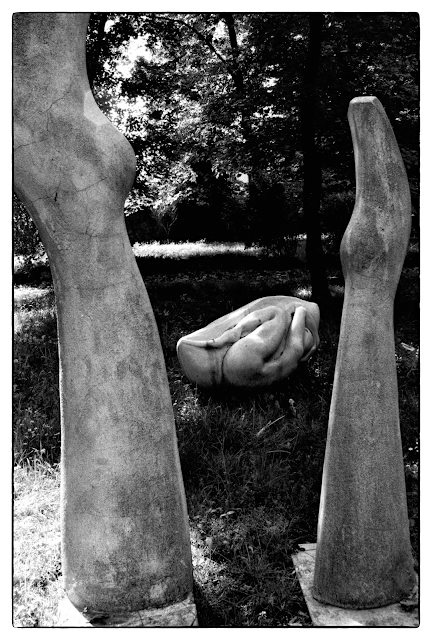

| Agfaphoto APX100 @ ISO 320, in 510-Pyro 3h30min Standentwicklung |

"Ich bin nicht der Richtige, um ein akademisch 'fundiertes' Buch zu schreiben. Ich bin radikal, persönlich und voreingenommen – und wenn ich ein Ziel sehe, treffe ich es. Ich habe ein System und verteidige es. Fotografen der alten Schule nennen es fantastisch, unwissenschaftlich und subversiv. Meine unwissenschaftliche Rechtfertigung? Es funktioniert!

(Wie ich zeigen werde, tut es das tatsächlich)

Fast fünfhundert meiner Schüler haben das Gleiche festgestellt. Was mein Schreiben von vielen gelehrten und fundierten Büchern unterscheidet, ist die persönliche Note und mein respektloser Umgang mit den alten, geliebten Tabus des Berufs. Paradoxerweise stützen sich meine Helden stärker auf künstlerische Traditionen als die starren Warnregeln der Fotografen der alten Schule."

Kleiner digitaler Einschub

--------------

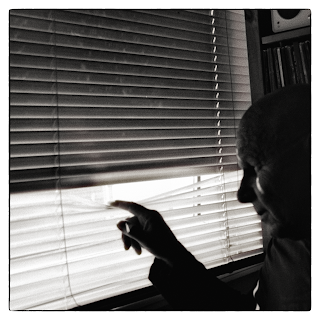

|

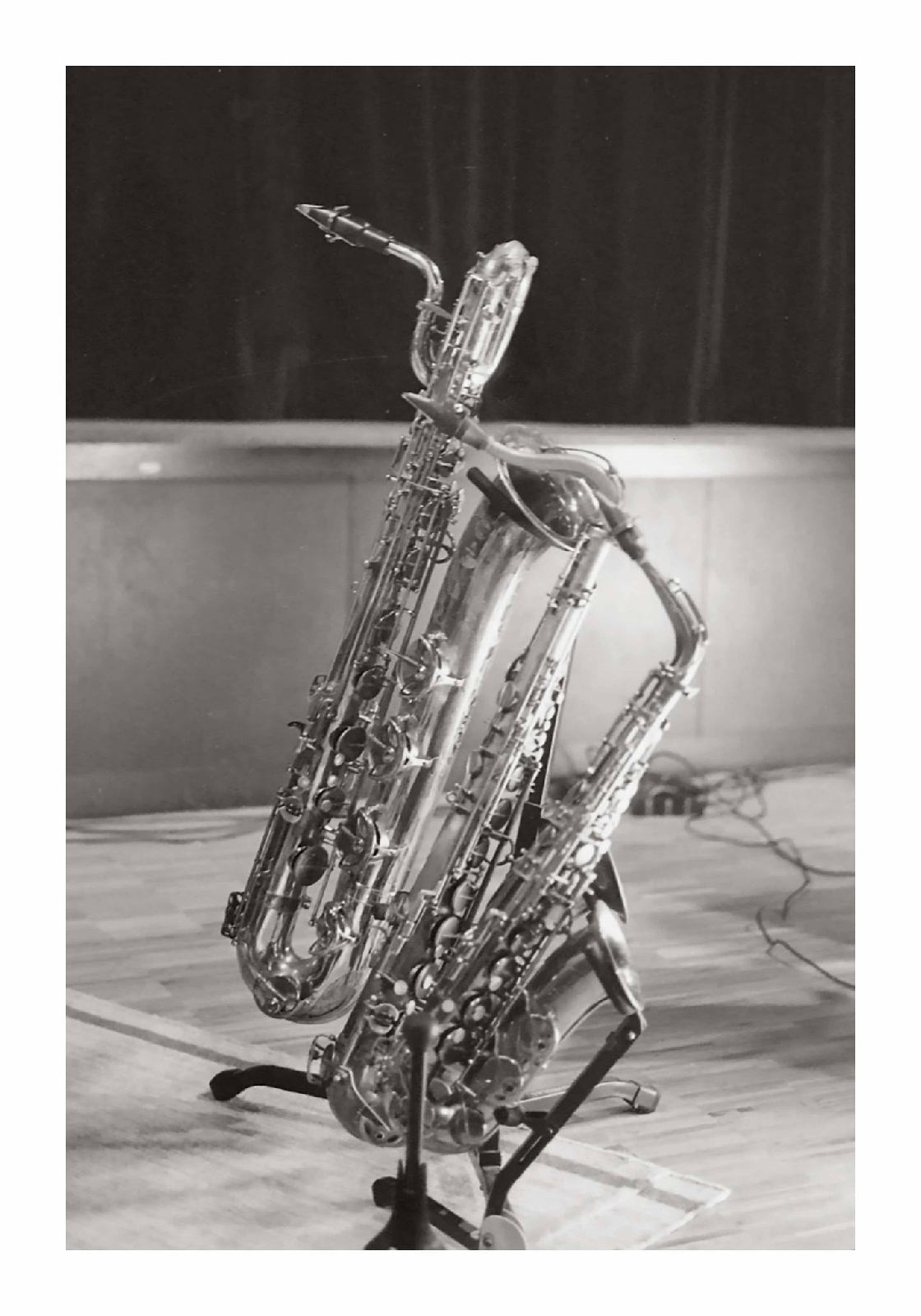

| Agfaphoto APX 100 @ ISO 320, 510-Pyro 1+500 3,5 Stunden Standentwicklung |

Ein paar ausgebrannte Lichter (Mullbinde oben) hatte ich dabei akzeptiert, weil sie den Eindruck von gerichtetem Licht verstärkten. Die Schatten unten rechts in der Ecke blieben differenziert.

Was ist nun der "Trick" bei Mortensen?

- der theoretische Teil

Die Standardbelichtung und -entwicklung #5 gilt als Zentrum der Zielscheibe, die viele Fotografen treffen wollen. Dafür braucht es eine präzise Belichtungsmessung und eine sekundengenaue Stoppuhr bei der Entwicklung. So lobenswert dieses Streben nach Genauigkeit und Perfektion auch ist, es kostet viel Zeit und Mühe und führt oft zu mittelmäßigen Ergebnissen. Das "wissenschaftlich genaue" Negativ ist nicht zwangsläufig das "perfekte Negativ" für einen bestimmten Zweck oder spezielle Bedingungen. Es bringt viele praktische und gestalterische Nachteile mit sich.

------------

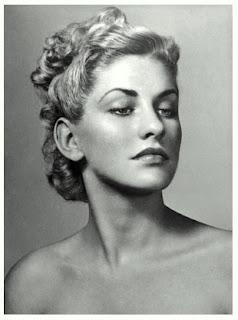

Hier ein Bild von Paul Wolff von 1928, was die Aussage von Mortensen gut untermauert. Ohne Zweifel eine tolle Bildsprache, aber schauen wir einmal auf Hauttöne und Spitzlichter eines #3 Negatives. Die Lichter sind sehr stark komprimiert und daher fast einheitlich Grau.

Hier hingegen die differenzierten Tonwertabstufungen eines 7D-Negativs (folgt) von Mortensen.

---------------------

- Durch die Belichtung (Zone V) auf die Lichter stelle ich sicher, dass die oberen Tonwerte im linearen Bereich der Dichtekurve zu liegen kommen.

- Durch eine lange Standentwicklung in einem verdünnten Entwickler schiebe ich die Lichter wieder in die oberen, jetzt linearen Zonen VII bis VIII und hebe die Schatten an.

- Dadurch bekomme ich eine optimale Tonwertdifferenzierung in den Lichtern.

- Verluste in der Schattenzeichnung kann ich durch eine Vorbelichtung des Negatives kompensieren, falls notwendig. I.d.R. sollte man sich auf helle Objekte beschränken, wo die Schatten kaum Information tragen.

- Die Methode funktioniert bestens bei sehr flachen Szenenkontrasten und indirektem Licht (innen oder außen bei bewölkt). Durch die Anhebung der Lichter wirken die Bilder aber kontrastreich/sonnig.

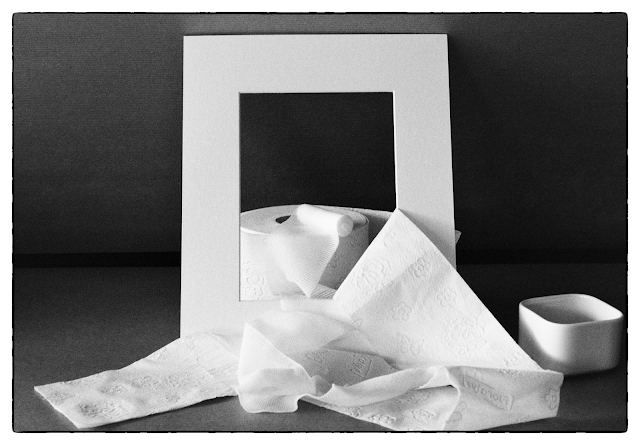

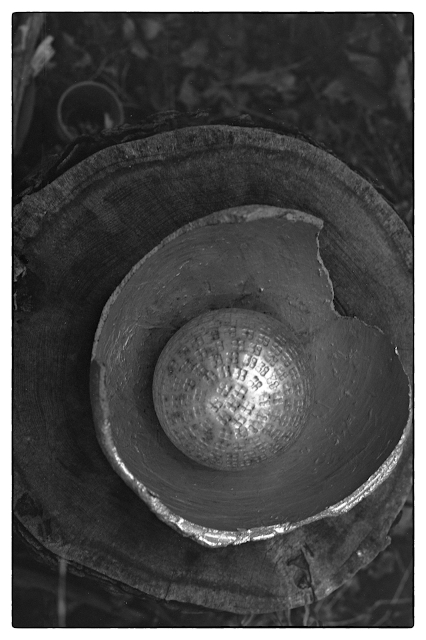

|

| T-max 100 @ ISO 250, 5 Stunden Standentwicklung in 510-Pyro 1+500 |

Von der Theorie zur Praxis

Mortensen hat eine Art Checkliste verfasst, die ich noch ergänzt habe.

- Wir brauchen primär flaches Licht für eine optimale Wirkung. Der Gesamtkontrast sollte nicht mehr als 3 Blenden betragen. Eine Anwendung bis hin zu Normalkontrast 5-6 Blenden ist aber auch möglich. (Eine Kontraststeuerung folgt wie gewohnt dem Zonensystem. "Belichtung auf die Lichter" dann noch "on top").

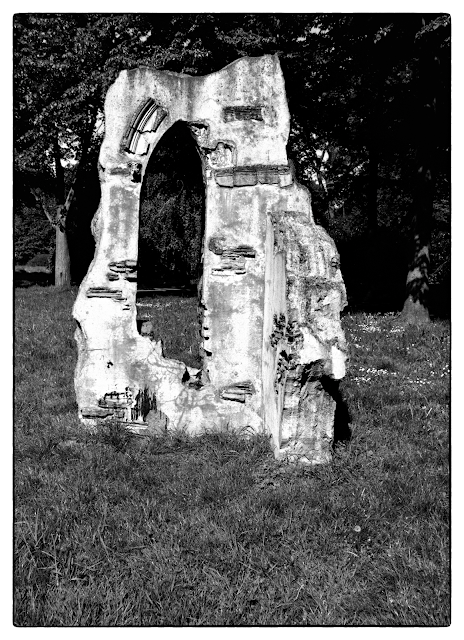

- Bei diesem Bild hatte ich wegen wechselnder Bewölkung den T-max 100 @ ISO 200 belichtet. Man erkennt, dass Mortensen auch mit hohen Kontrasten gut klar kommt. Eine Belichtung mit @ISO 64 (die eigentliche Nennempfindlichkeit in 510-Pyro) wäre sicher noch besser gewesen für die Schattenzeichnung, jedoch wird so das Gebäude betont und der Blick darauf gelenkt. Belichtet wurde auf die hellsten Fassadenteile des Gebäudes.

|

| Tmax 100 @ ISO 200, Standentwicklung in 510-Pyro 1+100, 2 Stunden |

- Einen Film mit klarem Träger für Nuancen in den Schatten . Wie schon erwähnt, kann man sich auch der Vorbelichtung bedienen, um die Schatten anzuheben. Im Prinzip eignen sich alle Filme. Wegen der langen Standentwicklung kommt es aber zu vermehrtem Kornwachstum, deshalb verwende ich primär den T-max 100 als Kleinbild Film, wenn kleines Korn von Belang ist. Im Mittel- oder Großformat sollte es aber keinerlei Einschränkungen geben.

- Messung auf die Lichter. Dies erfordert eine Spotmessung, da gerade bei flachem Kontrast die Messung genau sein muss.

- Ausentwicklung (development gamma infinity). Initalbewegung 5 Minuten für eine verbesserte Schattenzeichnung, Rest Stand mit 1x Kipp zur Halbzeit. Die Standentwicklungszeit sollte ca. 1,5 bis 2 Stunden betragen, um eine optimale Tonwertdifferenzierung zu erhalten.

Was bedeutet Ausentwickeln (development gamma infinity)? - "Gamma infinity" ist den Filmen der 30iger Jahre geschuldet. Deren DMAX lag bei weitem nicht so hoch, wie es bei modernen Filmen möglich ist. Außerdem wurden zu dieser Zeit noch überwiegend Kontaktabzüge von Großformatnegativen gemacht und bei diesen blockieren die Lichter nicht so schnell, wie bei einer Vergrößerung.

- Natürlich entwickeln wir den Film nicht bis er schwarz wird, sondern stellen die Verdünnung des Entwicklers so ein, dass wir nach 1,5 bis 2 Stunden in den Lichtern eine solche Dichte erreichen, dass man gerade dadurch noch Buchstaben einer gut beleuchteten Zeitung lesen kann. Dies entspricht etwa der Dichte der Zone VII nach dem Zonensystem, also ungefähr einer Dichte von 1,22.

-

Bis zu 5% an Spitzlichtern höherer Dichte ist zulässig. Dies wird im Wesentlichen durch die Entwicklungsdauer beeinflusst.

Zur Entwicklerwahl sind die Angaben von Mortensen heute nicht mehr 1:1 umsetzbar, da es diese Entwickler teilweise nicht mehr gibt und sich die Emulsionen geändert haben.

Folgende Kriterien sollten aber erfüllt sein:

- der Entwickler sollte über die gesamte Entwicklungsdauer aktiv sein, also kein verdünntes Rodinal oder Zweibad, was zu einem Abflachen der Lichter führt. Es sollten Entwickler mit einem relativ niedrigen Potential / niedriger Engerie benutzt werden, um ein langsames Ausentwickeln sicher zu stellen. Das sind besipielsweise solche auf der Basis von Pyrogallol oder Glycin. Auch Metol-Hydrochinon (MQ) Entwickler sind geeignet, sofern nicht zu alkalisch, also solche beispielsweise mit Natriummetaborat als Alkalie.

Auch langsame Entwickler auf der Basis von Brenzkatechin sind einsetzbar.

Ich habe mich für 510-Pyro als Entwickler entschieden. Informationen zu diesem Entwickler GIBT ES HIER. Die Vorteile sind:

- Zusammen mit dem T-max 100 steigt die Entwicklungsdauer bei Unterbelichtung (push) nur linear an und nicht exponentiell, wie bei anderen Filmen (-> kein starkes Kornwachstum).

- Unabhängig von der Bewegungsart und Dauer ändert sich das Profil der Dichtekurve nicht.

- Hoch ökonomisch da stark verdünnt bei langer Standentwicklung mit 1+200....1+500. Der Verdünnungsgrad kann leicht angepasst werden, so dass man auf die vorgegebene Entwicklungszeit von 1,5 bis 2 Stunden kommt. Halbe Konzentration - > doppelte Entwicklungszeit.

- Hoher Kantenkontrast, da ein gerbender Entwickler. Das Negativ wird bei der Entwicklung gehärtet.

- Deshalb kann man nach ca. der Hälfte der Entwicklungszeit auch panchromatische Filme unter gedämpftem Rotlicht betrachten, da Pyro den Film desensibiliert. Dies ist auch mit anderen gerbenden Entwicklern möglich (Tanol, Brenzkatechin,....). "Development infinity" ist erreicht, wenn sich auf der Rückseite der Emulsion (unfixierter Film) die Spitzlichter, von den ich oben sprach, klar durchzeichnen und sich die Lichter abzeichnen. Auf der Emulsionsseite sollte dann auch eine ausreichende Schattenzeichnung vorhanden sein. Ich habe zeige dies hier im Video. Um die optimale Belichtung zu finden, habe ich ein Bracketing eingesetzt.

Ergebnisse eigener Versuche

1. Anpassung Kontrastumfang

der Tmax-100 bringt in 510-Pyro Entwickler eine Nennempfindlichkeit von ISO 64. Nennempfindlichkeit bedeutet ja 5 Blenden Kontrastumfang von gezeichnet Schwarz bis gezeichnet Weiß. Um jetzt den Kontrast (nach Zonensystem) entsprechend anzupassen, habe ich ISO 350 eingestellt. Das entspricht einer Unterbelichtung von N-2,5.

(Um zu vermeiden, dass die Schatten bei der starken Unterbelichtung ohne Zeichnung sind, wurde der Film vorher mit einer Zone I Belichtung vorbelichtet.)

2. Messen auf die Lichter

Das brachte noch einmal ca. 1 Blende Unterbelichtung bei diesem Kontrast durch Messen auf die Lichter, so dass insgesamt eine Unterbelichtung von N-3,5 resultierte, also schon eine massive Unterbelichtung.

Messen auf die Lichter deshalb, weil ich damit sicher stelle, dass keine wichtigen Tonwerte darüber liegen und alles im linearen Bereich der Dichtekurve bleibt.

3. Bracketing

Mit dem Messwert (auf die Lichter) wurde ausgelöst und sicherheitshalber noch zusätzlich ein Bracketing von +1/3 und +2/3 Blende gemacht. Der +1/3 Wert sollte sich als optimal heraus stellen.

4. Entwicklung

Es wurde in 510-Pyro, Verdünnung 1+200 4 Stunden entwickelt und zwar die ersten 5 Minuten in der Hand rotiert (für die Schatten) und die restliche Zeit als Standentwicklung, wobei zur Halbzeit genau eine Umdrehung rotiert wurde.

1. Anpassung Kontrastumfang

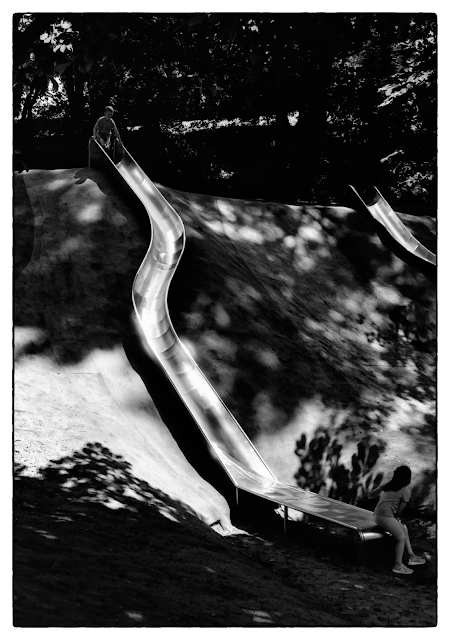

Eingesetzt wurde der Orwo UN 54 100 (vergleichbar mit Agfaphoto APX 100) @ISO 200. Wegen des hohen Kontrastes hätte ich mich für ISO 100 entscheiden sollen. Durch die N-1 Tonwertspreizung ist die Schattenzeichnung nicht ganz optimal.

(keine Vorbelichtung)

2. Messen auf die Lichter

Bei hohen Kontrasten weichen die Lichter natürlich stärker vom Mittelwert ab, als bei einem niedrigen Kontrastumfang. Dadurch reslutierte eine weitere Unterbelichtung um fast 2 Blendenstufen.

3. Bracketing +/- 1/2 Blendenstufe

4. Entwicklung

Es wurde in 510-Pyro, Verdünnung 1+250, 1,5 Stunden entwickelt und zwar die ersten 5 Minuten in der Hand rotiert (für die Schatten) und die restliche Zeit als Standentwicklung, wobei zur Halbzeit genau eine Umdrehung rotiert wurde.

Die oberen Tonwerte sind optimal wieder gegeben. In den Schatten könnte etwas mehr Zeichnung sein, aber es gibt den Seheindruck bei diesem Wetter recht gut wieder, denn selbst das Auge konnte beispielsweise bei der Rutschbahn nicht alles erfassen von der gleißenden Rutsche bis zum Baumschatten.

Niedrige Kontraste mit Delta 100

Es lagen wieder nur um die 2 Blenden Gesamtkontrast vor, deshalb wurde der Delta 100@ ISO 320 eingesetzt, also N-1,5 unterbelichtet.

(keine Vorbelichtung)

2. Messen auf die Lichter. Im Mittel erfolgte dadurch eine weitere Unterbelichtung um ca. 1 Blende.

3. Bracketing +/- 1/3 Blendenstufe

4. Entwicklung

510-Pyro in der Verdünnung 1+300, Standentwicklung, wie oben beschrieben.

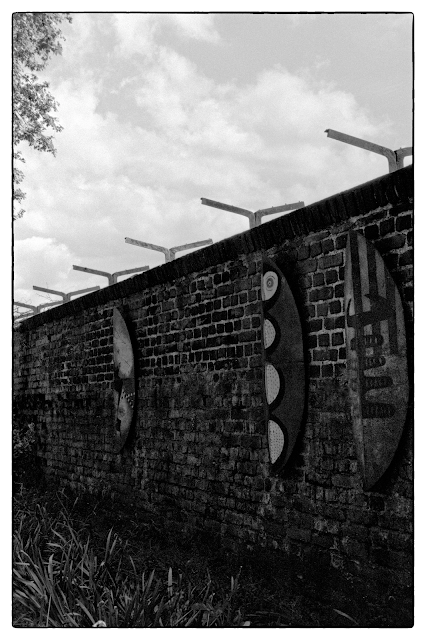

1. Anpassung Kontrastumfang

T-max 100 @ ISO 64 (Normalempfindlichkeit in 510-Pyro)

(keine Vorbelichtung - die Mauer auf dem einen Bild hätte es gebraucht, da voll im Schatten)

2. Messen auf die Lichter

Dadurch eine Unterbelichtung um ca. 2 Blenden im Mittel.

3. Bracketing

4. Entwicklung

510-Pyro Verdünnung 1+500, Standentwicklung wie oben beschrieben 5 Stunden

1. Anpassung Kontrastumfang

Vorbelichtung mit Zone I Belichtung

2. Messen auf die Lichter (wegen des geringen Kontrastumfangs sollte es genau erfolgen).

3. Bracketing

Wegen des geringen Kontrastes +1/3, +2/3 Blendenstufen.

4. Entwicklung in Caffenol CL (ohne KBr) 1+1 verdünnt, auch wieder 5 Minuten initial, dann 45 Minuten Standentwicklung.

Bisheriges Fazit aus den Versuchen

Wir müssen allerdings berücksichtigen, dass Mortensen in erster Linie Studioaufnahmen gemacht hat, wo er die Lichtsituation im Griff hatte (flaches Licht). Jedoch hat er auch ein Buch über Portraits in der Natur geschrieben.

Das 7D-Negativ ist ein leicht unterbelichtetes Negativ, so dass auch die Schattenzeichnung noch vorhanden ist. Meine Versuchsbeispiele oben haben da sicher noch Optimierungpotential.

Unabhängig vom 7D-Negativ müssen wir auch den Gesamtkontrast im Auge behalten. Hier greift das Zonensystem. Bei niedrigem Kontrast muss zusätzlich zu der Belichtung auf die Lichter noch weiter unterbelichtet werden, um eine angemessene Kontrastspreizung zu erhalten.

Ein Negativ #7 oder #7D ist relativ unempfindlich gegenüber der Entwicklungsdauer, jedoch sehr empfindlich in Bezug auf die Belichtung. Aus diesem Grund empfiehlt Mortensen das Bracketing - zu Recht!

Durch meine Versuche habe ich heraus gefunden, dass je geringer der Gesamtkontrast ist, das Bracketing geringer und mit steigendem Kontrast höher ausfallen sollte.

Gesamtkontrast 1-2 Blenden: Bracketing um +/- 1/3 Blendenstufen

Gesamtkontrast 3-4 Blenden: Bracketing um +/- 1/2 Blendenstufen

Gesamtkontrast 5-6 Blenden: Bracketing um +/- 2/3 Blendenstufen

Mortensen ist sicher kein Thema für Analog-Konsumenten, die Filmhopping betreiben, um einen bestimmten "Look" zu finden. Es erfordert schon einige Versuche, Hingabe und kritische Selbstbewertung. Die Methode ist eher Weg, als Ziel. Sie ist aber anwendbar auf Kleinbild, Mittel- und Großformat und durchaus alltagstauglich. Nimmt man sich die Zeit und optimierte eine Film/

Entwicklerkombination entsprechend, stehen einem die Möglichkeiten der malerischen/piktoralen Fotografie offen.

|

| Die Vergrößerung rechts entspräche in Gänze einem 40x50 Abzug. Ilford FP4+ @ISO 320 und trotz 70 Minuten Standentwicklung noch feinkörnig und scharf. |

Mortensen schreibt:

"Das gute Negativ: Das ist der Kern einer guten Fototechnik. Mit einem guten Negativ sind alle Dinge möglich: Ohne es ist nichts möglich.

Das erste Anliegen des Amateurs, der an einen Ort gehen will, muss die Negativqualität sein. Leider ist der durchschnittliche Amateur in dieser grundlegenden Angelegenheit völlig unwissend. Er weiß natürlich, dass man ein Negativ (normalerweise) bekommt, wenn man den Film belichtet und entwickelt; aber er weiß nicht, was die Faktoren sind, die zur Negativqualität beitragen. Tatsächlich erkennt er nicht einmal ein gutes Negativ, wenn er eines sieht. VEREINFACHUNG ist die Lösung für vieles, was mit der Fotografie falsch ist, wie sie heute praktiziert wird."

| Aus dem Buch "Mortensen on the Negative". |

Die Vergleichsaufnahmen von Stéfane France zeigen sehr gut die Unterschiede zwischen einer Aufnahme nach dem Zonensystem,

https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?sts=t&cm_sp=SearchF-_-home-_-Results&an=Mortensen&tn=Mortensen+on+the+Negative&kn=&isbn=

"Command to Look"

https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?sts=t&cm_sp=SearchF-_-home-_-Results&an=Mortensen&tn=Command+to+look&kn=&isbn=

und über Mortensen

https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?sts=t&cm_sp=SearchF-_-home-_-Results&an=&tn=American+grotesque+mortensen&kn=&isbn=

Hallo Rüdiger,

AntwortenLöschendas finde ich ja hochgradig spannend, was du hier in deinem Blog alles schreibst.

Ich glaube nicht, dass ich das hier alles auf Anhieb verstanden habe. . .

Wählst du die Unterbelichtung nach dem vorhandenen Objektkontrast, wenn ja wie, nach welchen Regeln?

Belichtung auf die Lichter, misst du die hellsten Stellen des Objektes oder vielleicht eine Blende weniger oder die wirklich schneeweiße Wolke am Himmel?

Zu dem Entwickeln habe ich auch noch einige Fragen: Um wieviel verlängert sich ca. die Entwicklungszeit, wenn ich insgesamt 3 Blenden unterbelichte?

Das ist sicher vom Entwickler und hundert anderen Einflüssen abhängig aber vielleicht so als Richtwert . . .

Dass man sich in solch ein "System" erst einarbeiten muss, mit vielen Tests, das ist mir schon bewusst. Aber spannend allemal.

Die Bilder, die du zeigst erinnern mich an "A Homebrew Low Contrast Push Developer: Anneman-Gainer" von Thomas Bayes. Auch er arbeitet mit starker Unterbelichtung. Mit Zweitbelichtung und Belichtung auf die Lichter on top macht das alles erst richtig Sinn. . .

Auf jeden Fall ist dein Blog einer der besten, die ich bisher gelesen habe. Ich werde dieses "Mortensen - System" auf jeden Fall ausprobieren.

Ich wünsche dir noch viele spannende Ideen, um sie hier zu zeigen.

Viele Grüße aus der Altmark

Ralf

Unterbelichtung:

LöschenIch orientiere mich zunächst nach dem Zonensystem und dem Kontrastumfang - also das was auch in den Beipackzettel steht für Push/Pull. Standentwicklung die ersten 5 Minuten initial. Diese lange Initialbewegung ist für die Schatten und kompensiert dann auch noch die zusätzliche Unterbelichtung wegen des Messens auf die Lichter. So grob über den Daumen.

Um es genau zu machen, muss man die ersten Filme (Bracketing!) visuell bei der Entwicklung kontrollieren. Danach hat man Erfahrung und kann blind nach Zeit entwickeln.

Belichtung auf die Lichter

Immer die Lichter des wichtigen Objektes.

Entwickeln: 3 Blenden Unterbelichtung ist schon heftig. Da kommst Du nicht ohne Vorbelichtung aus, sonst saufen die Schatten komplett ab. Bei sehr flachem Licht mache ich meist so 1,5 bis 2 Blenden an Unterbelichtung.

Entwicklung +/- nach Datenblatt für Push. Etwas Zugabe ggf. noch.

Man kann ja gegen Ende unter Rotlicht(gedimmt) den Fortschritt kontrollieren.

Auf der Trägerseite sollten gerade Spitzlichter als schwarze Punkte erscheinen. Alles war noch Zeichnung in der Vergrößerung haben soll maximal Dunkelgrau (Zone VII-VIII).

Auf der Emulsionsseite kannst Du sehen, ob Zeichnung in den Schatten vorhanden ist (deshalb Bracketing).

Sorry, dass ich erst so spät antworte, aber ich vergas eine Einstellung vorzunehmen, die mich benachrichtigt. Gibt es schon Ergebnisse?

Hallo Rüdiger,

AntwortenLöschenvielen Dank für den tollen Artikel! Bisher kannte ich W. Mortensen und sein Werk gar nicht ... ich werde diese Methode ausprobieren.

VG, Oliver

Das freut mich Oliver.

LöschenSuche Dir helle Objekte, wo die Schatteninformation drum herum nicht von Interesse ist. Je flacher das Licht, umso besser.

Das liest sich interessant und ich muss mich mal mehr damit befassen.

AntwortenLöschenWenn du schreibst "Belichtung auf die Lichter": übernimmst du beim Messen der Lichter dann den Wert des Belichtungsmessers der ja immer Zone V mittleres Grau misst?

Oder ziehst du wie beim Zonensystem 2 Blenden ab da ja die Lichter mit Zeichnung eher in Zone VII gelegt werden?

Ja, ich nehme den Wert des Belis.

LöschenDurch die Standentwicklung wird dann diese Zone V wieder auf Zone VII angehoben.